梨の切り方と皮の剥き方をご紹介します。

基本からおしゃれなやり方まで全6パターン。

使う梨は、和梨でも、韓国梨でもOKです。

また、りんごもまったく同じように切ることができます。

まずご紹介するのは、基本の梨の切り方と皮むきの方法、「くし切り」です。

どんな場面でも使えるので、覚えておくと便利です。

次にご紹介するのは、お弁当やパーティー料理にぴったりな、おしゃれな梨のカッティングの方法です。

- 桜

- 木の葉

- うさぎ

- とさか

最後にご紹介するのは、皮ごとでも食べやすい切り方です。

皮こそ、実は栄養価が最も高い部分。

皮には、免疫力を高めると言われているポリフェノールが豊富に含まれています。

皮ごと美味しく食べられる切り方を2パターンご紹介します。

それでは、それぞれについて詳しくお伝えします。

梨の切り方・剥き方(基本のくし切り)

まずは、最もベーシックな梨の切り方です。

梨のヘタ(もしくはお尻)を上にしてまな板に置き、包丁を上から入れて、縦半分に切ります。

次に、半分に切った梨を「くし形」に数等分して、好みの大きさに切ります。

食べやすい大きさだったら、1個を6〜8等分くらいに切るのがおすすめです。

6等分にする場合は、半分に切った梨をさらに3等分ずつに分けます。

8等分にする場合は、半分に切った梨をさらに半分に切り、もう一度半分に切ります。

続いて、梨の芯を取ります。

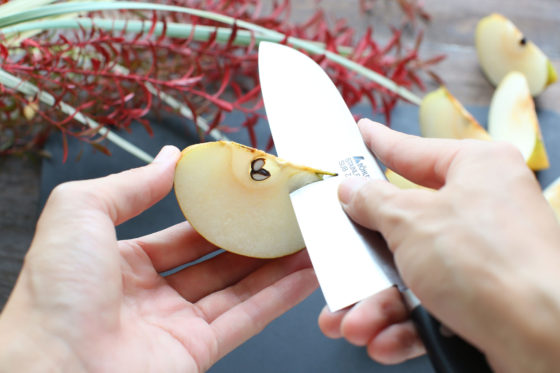

まず、梨の芯の部分を上に向けて、皮が付いている部分を持ち、芯の脇あたりに包丁を斜めに入れます。

反対側の芯の脇からも同じように斜めに包丁を入れます。

そうすると、芯をきれいに取り除くことができます。

最後に、梨の皮を剥きます。

皮の方を上にして梨を持ち、皮の一番端の部分に包丁を入れ、親指で皮を押さえながら、包丁の刃を前に押し出すようにむきます。

1回でむけない場合は、何回かに分けて皮をむき、皮をすべてむき終えたら完成です。

包丁で皮をむくのが苦手な場合は、ピーラーを使うのもアリですが、包丁の方がずっと簡単ですし、手を切る心配も少ないです。

お皿に盛ったらできあがり。

盛り付ける際には、残った皮を、写真のように皿の上に放射状に並べると、見た目がグッと良くなりますよ。

梨の飾り切り(おしゃれ)

次に、おしゃれな梨のカッティングをご紹介します。

これらに10分ほど浸しておくだけで、梨の変色を防げます。

詳しくは「梨の変色を防ぐ方法」をご覧ください。

うさぎ

こちらは、梨の飾り切りの中で一番良く知られている「うさぎ」です。

耳がピンと立って、かわいい感じの仕上がりになります。

「うさぎ」を作るには、あらかじめ、梨を縦に6〜8等分します。

8等分くらいの大きさが一番切りやすいです。

そして、梨の皮の部分に、Vの字の切れ目を軽く入れます。

ここが、うさぎの耳になります。

切れ目を入れたら、あとは、うさぎのお尻の方から、皮をむくだけです。

包丁は、うさぎの耳の付け根あたりまで入れると、耳がきれいに立って、うさぎらしくなりますよ。

とさか

こちらは「とさか」。

にわとりのとさかみたいな形なので、とさかです。

まずは、あらかじめ梨を縦に6〜8等分します。

「とさか」は、少し大きめの6等分くらいに切ると、ギザギザに変化を付けやすいです。

そして、梨の皮の中央あたりに、写真のように斜めに切れ目を入れます。

次に、梨の皮を剥き、切れ目よりも少し先まで包丁を入れます。

そうすると、切れ目の手前側だけが残ります。

あとは、残った皮の部分をキッチンバサミで切ったら完成です。

ちなみに、ここで切り方を工夫すると、オリジナルのカッティングができますよ。

木の葉

こちらは「木の葉」。

その名の通り、葉っぱのかたちをしたカッティングで、見た目がとても豪華なので、おもてなし料理におすすめです。

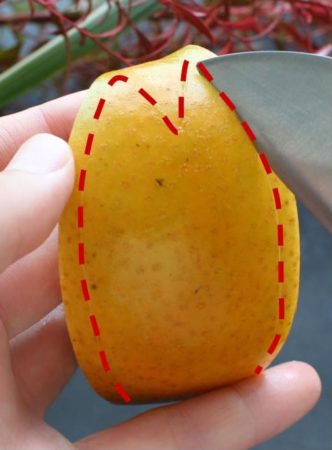

まず、縦に6等分(4等分でも8等分でもOK)した梨の皮の中央に、斜めに小さく包丁を入れます。

次に、逆向きに同じように斜めに包丁を入れます。

そうすると、写真のように、梨の一部が取れます。

この部分は、使いません。

次に、切れ目の外側に、少し大きい切れ目を入れます。

切れ目の3ミリくらい外側に、両サイドから斜めに包丁を入れると、また、梨の一部が取れます。

これはあとで使うので、取っておいてください。

あとはここまでの一連の作業の繰り返しです。

再び、切れ目の両サイドから包丁を入れ、梨の一部を切り離します。

これを好きなところまで続けます。

最後に、切り取った梨を少しずらして重ねたら完成です。

出来上がりはとても美しいので、難しい切り方だと思うかもしれませんが、意外と簡単。

是非、試してみてください。

桜

こちらは「桜」。

何が「桜」かというと、梨の皮に入っている切れ目が、桜の花びらのかたちになっているんです。

まず、梨は縦に6〜8等分に切っておきます。

そして、梨の皮に、桜の花びらの形を入れます。

花びらの形と言っても、難しく考えなくていいんです。

やってみると、けっこう簡単です。

あとは、端から一気に皮を剥いたら完成です。

この工程では、包丁で一気に皮をむくのがポイントです。

6等分くらいの少し大きめに切った梨は、少し皮を厚めにむくことになりますが、ひるまずに最後まで包丁を入れてしまうといいです。

皮をむくと、梨の皮の内側が取れて、桜の花びらのかたちになります。

皮が取れない場合は、もう一度、切れ目をなぞるとポロッと剥けます。

この切り方は、もちろんリンゴにも使えます。

リンゴを桜模様に切って、お花見弁当に詰めるのもお洒落。

ぜひ作ってみてください。

梨の切り方(皮ごと)

最後に、梨を皮ごと切る方法を2パターンご紹介します。

スティック

こちらは、梨をスティック状に切って、皮ごと美味しく食べる切り方です。

梨をスティック状に切ると、皮が少ないので食べやすく、梨の色々な味が楽しめます。

梨は、部分によって味がかなり異なります。

一番甘いのは、お尻の部分。

次に甘いのは、お尻以外の皮近くです。

そして、芯のあたりは、やや酸っぱく感じられます。

ですから、梨を縦に棒状に切り、梨のヘタに近い部分から食べると「甘い・酸っぱい・すごく甘い」という3パターンの味のグラデーションが一度に楽しめます。

切り方は、次の通りです。

まず、梨を縦に輪切りにします。

次に、それぞれを棒状に切ります。

あとは、楊枝などを刺したら完成です。

梨の一番甘いお尻の部分を最後に食べたいのなら、楊枝をお尻の部分から刺すといいですよ。

ちなみに、皮付きの梨だったら、このようにベーシックな切り方をするのもおすすめです。

ただし、食べ方は内側から。

このように切って梨の内側から食べると、まず芯のあたりの酸っぱい味が感じられ、次に少し甘みが増し、最後に一番甘い皮やお尻あたりが楽しめます。

輪切り

また、皮付きの梨のまま、シンプルに輪切りにするのもアリです。

輪切りだったら、芯のまわりまでかなりきれいに食べられるというメリットがあります。

ただ、梨の味は偏ってしまいます。

お尻の部分が一番甘く、逆に、ヘタに近い部分は比較的甘みが少ないです。

大人数で食べると、お尻の部分の争奪戦になるかもしれませんが、それはそれで楽しいと思います。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。