そら豆の茹で方と茹で時間を解説します。

そら豆の下処理(下ごしらえ)と塩茹での手順についてです。

そら豆は、さやから取り出した後に薄皮に切れ目を入れ、ちょうど良い塩の量を加えて茹でると、旨みがぐっと引き立ちます。

塩加減は、湯の3%にするのが一番おすすめです。

塩の量が少ないと水っぽい茹で上がりになりますが、このくらい塩を加えると、味が引き締まって美味しく仕上がります。

材料

| そら豆 | さや付き400g程度 ※1 |

| 塩 | 大さじ1 ※2 |

| 水 | 500ml |

- さや無しで120g(ふたつかみ)くらい。

- 塩の量は水の3%。

茹で方・茹で時間

そら豆は、さや付きで、なおかつ新鮮なものを選ぶのがおすすめです。

新鮮なそら豆は、さやの色が鮮やかで、ツヤがあるのが特徴です。

また、実の大きさが均等で全体がふっくらとしています。

なお、そら豆は、さやから取り出した途端に鮮度がガクンと落ちてしまいます。

風味が失われるうえに、水分が少なくなって硬くなり、食感も劣化。

しかも、さやから取り出して時間が経つと、薄皮の色が茶色っぽく変化することもあります。

そのため、そら豆をさやから取り出すのは、なるべく調理する直前にした方が良いです。

- ① そら豆を茹でる直前にさやから取り出します。

- ② そら豆を流水に当てて軽く洗います。

さやの簡単な剥き方

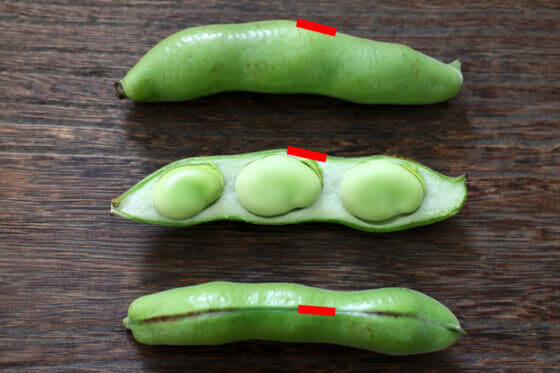

そら豆のさやむきのやり方は、上の写真を参考にしてください。

左側の写真の「赤い部分」に爪をグッと入れて切れ目を作り、そこからさやを両サイドに引くととても簡単です。

具体的な手順は、最初に、さやの反り返っている方(つなぎ目が少し黒っぽい方)を上に向けます。

そして、さやの先端部分を手前、枝とつながっていた部分を奥にします。

さやの中心部分の実の「一番膨らんでいるところ」よりも少し下に爪を入れ、さやを両サイドに引きます。

このようにすると、スムーズにさやがむけます。

- ③ そら豆の黒い部分(お歯黒)の反対側のツルンとしたお尻の方に、包丁を使って、幅1センチくらいの薄皮が切れる程度の浅い切り込みを入れます。

切り込みで美味しさ&食べやすさUP

そら豆の黒い部分(おはぐろ)の反対側の、ツルンとしたお尻の方。

この部分に、幅1センチくらいの、薄皮が切れる程度の浅い切り込みを入れます。

切れ目を入れてから茹でると、塩気が内部まで染みやすくなりますし、食べやすさもアップします。

- ④ 小鍋(もしくはフライパン)に水(500ml)を入れて火にかけ、塩(大さじ1)を加え、沸騰させます。

塩と湯の量

塩の量は、湯500mlに対して、大さじ1(15g)くらいがおすすめです。

塩分濃度は3%。

少し多めの塩を加えると、茹でても水っぽい味にならないうえに、そら豆本来の味がグッと引き立ちます。

なお、さらさらした精製塩を使う場合は、塩の量を少しだけ抑えます。

精製塩は、湯500mlに対して大さじ5/6が目安です。

そら豆の量を変える場合は、そら豆が十分に浸るくらいの湯を沸かし、湯500mlにつき大さじ1の塩を加えてください。

- ⑤ そら豆を加え、ふつふつとした弱めの沸騰を保ったうえで3分を目安に茹でます。

そら豆は湯に浮くので、菜箸でたまに混ぜながら均一に火を通します。

ちょうど良い茹で時間

そら豆の茹で時間は、ものによって少し幅があります。

標準サイズなら3分がおすすめ。

ごく小さい粒なら2分でも十分ですし、大きくて硬さがある粒なら5分かかることもあります。

適切な茹で時間が分からないという場合は、一粒取り出して食べてみるといいです。

火加減よりも茹で時間が大事

なお、茹でる際の火加減は、仕上がりの味や食感にほとんど影響がありません。

大事なのは、茹で時間です。

グラグラの強火で茹でても、フツフツもしないくらいのごく弱火で茹でても、仕上がりに大きな違いはありません。

ですから、ガス代のかからない弱火で、3分を目安にちょうど良い柔らかさになるまで茹でるのが効率的です。

- ⑥ ザルに上げ、水気を切ったら完成です。

アツアツのうちに、薄皮をむいて食べます。

- ⑦ 茹でたそら豆は、切り込みを入れた方を上にして持ち、実を下から軽くつまんで押し上げると、薄皮が簡単にむけます。

お好みで、薄皮をむく前に塩(少々:分量外)を振って食べても良いです。

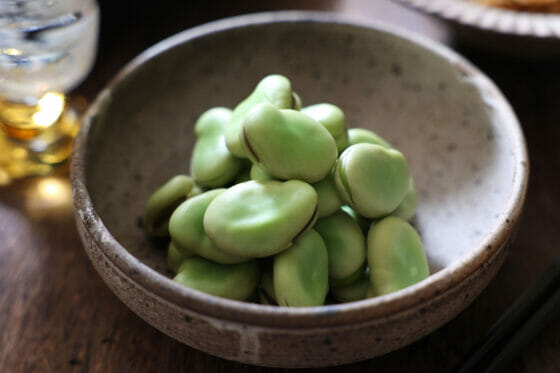

茹でたそら豆の食べ方

このそら豆は、塩気をほど良く効かせた仕上がりになっています。

ただ、アツアツのそら豆は、冷めたそら豆とくらべて塩気を感じにくいことがあります。

そのため、茹でたてをすぐに食べる場合は、お好みで塩(少々)を振って、味にアクセントを付けても良いです。

このように茹でたそら豆は、旨味がしっかりと感じられて、とても美味しいです。

ビールなどのおつまみにもぴったりですよ。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。