紅しょうが(紅生姜)の作り方をご紹介します。

新生姜の梅酢漬けのレシピです。

漬け方のポイントは、3つあります。

- 新生姜をサッと茹でてから使う。

- 梅酢の使用量を必要最小限に抑える。

- 砂糖を少量加える。

生姜を梅酢に漬けるだけだと塩気と辛みが際立ちますが、今回ご紹介する紅しょうがは、そうした味を抑えているので、とても食べやすく仕上がります。

材料

| 新生姜 | 150g |

| 梅酢 | 大さじ2 |

| 砂糖 | 小さじ2 |

レシピ・作り方

- ① 新生姜のサイズが大きく、また形状も極端にいびつな場合は、包丁で小分けにします。

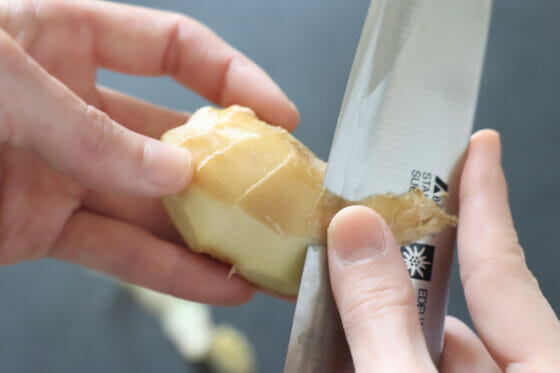

- ② 新生姜のピンク色の先端部分を少し切り落とします。

- ③ 表面の茶色っぽくなっている皮だけを、スプーンで薄くこそげ取ります。

- 洗う

- 水気を取る

- ④ 生姜をさっと流水で洗い、布巾などで水気をしっかり拭き取ります。

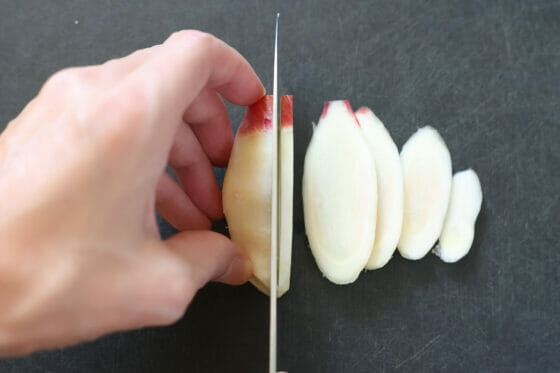

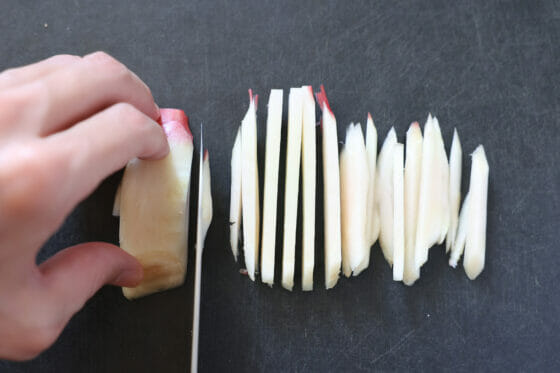

- (a) 繊維の向き

- (b) 薄切りにする

- (c) 重ねる

- (d) 細切りにする

- ⑤ 生姜を繊維に沿って細切りにします。

- 生姜を、繊維に沿って3ミリくらいの薄切りにします

- 生姜を、数枚ずつ重ねて並べます。

- 端から3ミリくらいの幅に切ります。

生姜を繊維に沿って細切りにすることで、生姜の食感が出やすくなりますし、見た目も良くなります。

- 茹でる

- 粗熱を取る

- ⑥ 鍋に湯を沸かし、新生姜を1〜3分ほど茹でます。

辛味をしっかり残す場合は1分、マイルドな味にする場合は3分茹でます。 - ⑦ ザルに上げて水気を切り、粗熱を取ります。

補足:新生姜の茹で時間

- 梅酢を用意する

- 水気を絞る

- ⑧ 梅酢(大さじ2)と砂糖(小さじ2)を混ぜます。

- ⑨ 新生姜の水気をしっかり絞り、保存袋に入れます。

- 梅酢を加える

- 一晩置く

- ⑩ 混ぜておいた梅酢を加えます。

- ⑪ 袋の中の空気を抜き、冷蔵庫に一晩置いたら完成です。

そうすると生姜が梅酢に完全に浸かった状態がキープできるので、冷蔵保存すれば、半年ほど日持ちします。

この紅しょうがは、塩気は控えめで、梅酢独特のエグミはありません。

また、砂糖でマイルドな味に仕上げつつも、辛みは適度に残っているので、噛むと、ほどよい刺激が口の広がります。

そのままご飯のお供にしてもいいですし、細かく刻んで、ごまや青のりと一緒におにぎりの具材にするのもおすすめです。

ラーメンや牛丼のトッピングにしたり、あるいは、油で揚げて天ぷらにするのもいいですよ。

レシピの補足説明

ピンク色の部分を切り落とす理由

新生姜は、ピンク色の部分を少し切り落としてから使うのがおすすめです。

この部分は、あまり長いと仕上がりの食感がやや損なわれますし、また、汚れていることも多いためです。

茶色い皮を取り除く理由

新生姜は、通年で入手できる普通の生姜(古根生姜)と比べて皮がとても薄いので、皮は基本的にはそのまま使います。

ただ、茶色っぽい部分は汚れていたり硬くなっていますので、その部分だけあらかじめ取り除きます。

新生姜の茹で時間

生のままの新生姜を梅酢に漬けると、生姜のピリッとした辛さが前面に出て、けっこう刺激的な味に仕上がります。

そのため、さっと茹でて辛みを抜いてから漬けるのがおすすめです。

1分だったらやや辛味が残りやすく、3分だったらよりマイルドに仕上がります。

お好みで試してみてください。

梅酢の種類

梅酢とは、梅干し作りの際に出る梅のエキスのことです。

塩分をたっぷりと含んでいるので塩辛く、保存性に優れています。

梅酢には「赤梅酢」と「白梅酢」の2種類があります。

加えないものが「白梅酢」です。

このうち一般的なのは「赤梅酢」ですが、紅しょうが自体はどちらの梅酢を使っても作れます。

ただ、紅生姜の鮮やかなピンク色は「赤梅酢」の色によるものなので、せっかく手作りするのであれば、「赤梅酢」を使うのがおすすめです。

梅酢は、ごく普通のスーパーでは入手しにくいかもしれないので、ない場合は、自然食品店を覗いてみてください。

かなりの確率で、昔ながらの梅酢が置いてありますよ。

砂糖を加える理由

砂糖を少量加えると、生姜と梅酢のカドが取れて、味がマイルドになり、食べやすくなります。

生姜と梅酢の味がもともと強いので、これくらの量だったら、甘い紅生姜になることはありません。

ところで、新生姜で保存食を作るのなら、「生姜の甘酢漬け(ガリ)」も美味しいです。

こちらも、今回紹介した紅生姜と同じくらい簡単に作れます。

新生姜をさっと茹でて、酢・砂糖・塩を混ぜたら完成です。

冷蔵保存で半年ほど日持ちするので、作り置きしておくと、ちょっとした箸休めに便利です。

とても気に入り、本日3回目を作らせて頂きました。触感がとても良いです。太さもご飯の上に載せると丁度良いですしご飯が進みます。沢山作っては知り合いにも分けて喜んで頂いてます。良いレシピを参考に出来て本当に良かったです。ありがとうございました♪。

ありがたいお言葉をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

レシピを考案した甲斐がありました。

いつも一緒に味見をしてくれている家族も喜んでいます。

どうもありがとうございます