恵方巻きのレシピと巻き方をご紹介します。

定番の具材をふんだんに使った、美味しい恵方巻きの作り方です。

恵方巻きは、ごく普通の太巻きと違って、切らずに丸ごと食べるのが一般的です。

また、醤油などを付けずにそのまま食べる方も多くいらっしゃいます。

そのため、噛み切りにくい具材についてはあらかじめ刻んでおき、なおかつ、具材にほどよく味付けしておくと、食べやすさと美味しさが格段にアップします。

加えて、巻き寿司の基本中の基本ですが、中身の具材それぞれの水気をしっかりと取ってから使うこともとても大切です。

材料

| 酢飯 | 400g |

| マグロ刺身 | 1センチ角2本 |

| アナゴ(又はウナギ) | 2/3尾 |

| 卵焼き | 1.5センチ角2本 |

| きゅうり | 1/2本 |

| たくあん | 8ミリ角2本 |

| 干し椎茸甘辛煮 | 2〜3個分 |

| かんぴょう甘辛煮 | 50g |

| 焼き海苔 | 全形2枚 |

| 醤油 | 小さじ1 |

| 塩 | 小さじ1/6 |

| わさび | 好みで少々 |

- 1人分(1本)を作る場合は、単純にすべてを半量にする。

酢飯と具材の作り方

- ① 酢飯を作り、400g分用意します。

酢飯の作り方

酢飯を手作りする場合は、米2合分の酢飯を作り、そのうちの2/3程度(400g)を使います。

手順は、米(2合)を洗ってザルに上げ、水(360ml)を加えて、炊飯器で少し硬めに炊きます。

炊き上がったご飯を飯台(又は大きめのボール)に移し、酢(大さじ4)・砂糖(大さじ2と2/3)・塩(小さじ1)を混ぜたものを回しかけ、しゃもじで切るように手早く混ぜます。

飯台全体にご飯を広げ、うちわであおいで軽く冷まします。

ご飯をひっくり返して、もう一度うちわであおいで冷ましたら完成です。

より詳しく:酢飯の作り方

- ② 干し椎茸の甘辛煮(2〜3個分)を用意して、水気をしっかりと絞り、薄切りにします。

そして、キッチンペーパーで水気を取ります。

具材の水気を取る

具材はどれも、水気をきっちりと取ってから使います。

恵方巻きは具材の種類が多いということもあり、そのまま使うと水っぽくなりやすいため、具の水分を取ることがとても大切です。

参考:干し椎茸甘辛煮の作り方

- ③ かんぴょうの甘辛煮(50g)を用意して、水気をしっかりと絞ります。

1.5センチの長さに切り分けて、キッチンペーパーで水気を取ります。

- ④ 卵焼きは、1.5センチ角に切り分けて、焼き海苔の幅と同じ長さのものを2本用意します。

そして、キッチンペーパーで水気を取ります。

焼き海苔の幅に揃える

恵方巻の具材のうち、卵焼き・マグロ・アナゴ・きゅうり・たくあんは、焼き海苔の幅と同じ長さに揃えます。

長いものがない場合は、何本か用意して繋ぎ合わせてもいいです。

参考:卵焼きの作り方

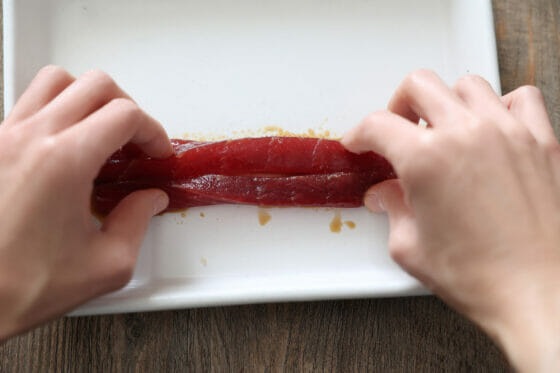

- ⑤ マグロの刺身(1センチ角2本)の水気をキッチンペーパーで取り、醤油(小さじ1)・塩(小さじ1/6)・わさび(好みで少々)をまぶして10分ほど置きます。

10分経ったら、ふたたび、キッチンペーパーで水気を取ります。

筋がある場合は切って使う

マグロの刺身も、焼き海苔の幅と同じ長さ分を用意します。

ただ、筋があるマグロの場合は、恵方巻きにすると噛み切れずに食べにくいので、むしろ切ってから使うのがおすすめです。

- ⑥ アナゴ(又はウナギ:2/3尾)を耐熱皿にのせ、ラップをかぶせて、電子レンジ(600w)で30秒ほど加熱して軽く温めます。

焼き海苔の幅に合わせて棒状に切ったうえで、キッチンペーパーで水気を取ります。

なお、アナゴやウナギに付属しているタレは使いません。

- ⑦ きゅうり(1/2本)のヘタを切り落とします。

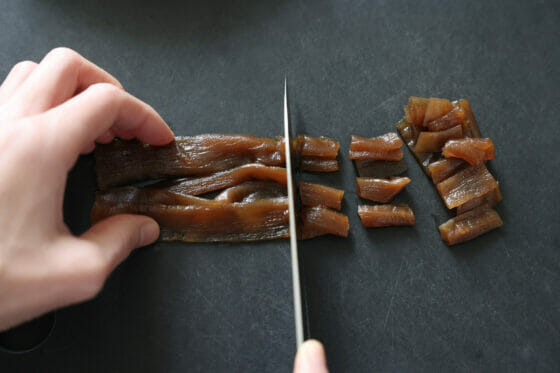

縦4等分くらいの太さ(1センチ角)に切り、キッチンペーパーで水気を取ります。 - ⑧ たくあんは、表面の皮の部分はできるだけ使わずに、焼き海苔の幅と同じ長さを用意します。

8ミリ角に切って、キッチンペーパーで水気を取ります。

皮を避けると食べやすい

たくあんは、皮の部分が噛み切りにくいものもあるので、皮の部分を使わないようにすると、棒状に長い1本を使っても食べやすくなります。

恵方巻きの巻き方

- ⑨ 手酢を用意して、巻きすを台の上に置きます。

巻きすにはオモテとウラがありますが、オモテ面(ツルツルした平らな面)を上にして置いてください。

- ⑩ 巻きすの上に、焼き海苔(全形1枚)をのせます。

海苔の裏面(ザラザラした面)を上に向けて縦長にしてのせ、巻きすの手前の端にぴったりとくっつけます。 - ⑪ 手酢で濡らしたしゃもじを使って、酢飯(200g)を焼き海苔の上にのせます。

奥側を3センチほど残して均一に広げ、左右両端は、少しご飯粒がはみ出るくらいにします。

両端までしっかりご飯を広げる

恵方巻きは巻いたら切らずにそのまま食べるのが定番なので、両端の見た目にも気を配ると、仕上りが良くなります。

両端のご飯の乗り方が少ないと見た目が貧弱になってしまうため、上の写真のように、ご飯粒が少しだけはみ出るくらいにのせて、巻いたあとに軽くおさえるくらいがちょうどいいです。

- ⑫ 具材(すべて半量ずつ)を、ご飯の中心よりも少し手前の位置に、横に均一に並べます。

まず、かんぴょうと椎茸を並べ(A)、その上にきゅうり・マグロ・たくあんをのせ(B)、さらにその上にアナゴと卵をのせる(C)といいです。

具の並べ方について

具をのせる順番はお好みですが、かんぴょうや椎茸といった小さく刻んだ具材を下の方にすると、あとで具材をおさえて巻く時に具材が崩れにくいです。

また、具材全体が円柱状になるように配置すると、恵方巻の芯として安定するので、きれいに巻けます。

- ⑬ 親指と人差し指を使って、巻きすの手前をつまみ上げます。

残りの指で、具をおさえます。

- ⑭ 具をおさえながら、巻きすの手前の端を酢飯の奥の端に当てて、しっかりとおさえます。

そして、巻きすの奥の端を片手で奥に引っ張りながら、もう片方の手で寿司をきゅっとおさえて形を引き締めます。

お寿司を巻く際には、お寿司全体を、手前からしっかりと均一に巻き込むことが大切です。

- ⑮ 形が安定したら、巻きすをゆるめてから、少し持ち上げて寿司を奥に転がし、残りの海苔を貼り付けます。

巻きすをかぶせ直して、全体を均一におさえて、もう一度形を整えます。

- ⑯ 寿司の断面を巻きすの横の端に合わせて固定して、手酢を付けた手で断面のご飯をおさえて平らにします。

もう一方の断面も同じように整えたら完成です。

切って食べる場合

恵方巻きは基本的には切らずにそのまま食べますが、切って食べたい場合は、包丁の刃を水で濡らしたキッチンペーパーで拭くと、切りやすくなります。

節分の日にふさわしい、豪華な恵方巻きが作れます。

7種類も具材を使っていますが、どれも味にクセがなくて食べやすいものばかりなので、それぞれの味がケンカせず、とても美味しく仕上がります。

中でもきゅうりの存在感は意外と重要で、すっきりとした風味が加わることで、アナゴやマグロなどの味がグッと引き立ちます。

また、食べる際に具材がご飯から飛び出しにくいのも、この恵方巻の特徴の一つです。

かなりボリューミーな恵方巻ですが、それぞれの具材が噛み切りやすいので、ストレスなく食べられますよ。

具材をアレンジする場合

なお、恵方巻きの中身は、お好みで多少変えても構いません。

その際には、かんぴょうや椎茸やアナゴといった甘辛い具材を加えるようにすると、美味しく仕上がります。

また、マグロ以外の刺身を加える場合は、上のマグロのところで解説したように、醤油や塩を使って漬けにして10分ほど置いてから使うのがおすすめです。

たとえば、ここでご紹介した具材以外だったら、サーモン・甘海老・でんぶ・三つ葉・ほうれん草などがよく合います。

恵方巻きの食べ方

最後に、恵方巻きの由来や食べ方について解説します。

恵方巻には、一般的には、次のようなルールがある言われています。

- 「福を巻きこむ」ために、お寿司を巻く。

- 「縁を切らない」ために、包丁は入れない。

- 七福神にあやかって7種類の具を入れる。

- 恵方(その年の歳徳神の方角)を向いて食べる。

- 願い事をしながら一人一本を黙って食べる。しゃべると運が逃げる。

ただ、節分に恵方巻きを食べるという風習自体が、そもそもが、関西の海苔・寿司業者が行った販売促進に端を発するという説もあります。

もしそうだとすると、上のルールも、昔ながらのものではなく、その関係業者が作ったものなのかもしれません。

とは言え、せっかく食べるのだったら、上のルールを覚えて、縁起を担ぐ食べ方をしたいものです。

2023年の恵方の向きは、「南南東」です。

願掛けをしつつ、恵方巻きの味をぜひ堪能してください。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。