七草粥(七草がゆ)の一番おすすめの作り方をご紹介します。

七草粥とは、春の七草や餅を材料にしたお粥のこと。

正月七日に食べるのが一般的で、無病息災の意味が込められています。

春の七草は、「せり」・「なずな」・「ごぎょう」・「はこべら」・「ほとけのざ」・「すずな(カブ)」・「すずしろ(大根)」の7種類。

聞き慣れない野草もあるかもしれませんが、最近ではスーパーでセット売りされているので、それを買えば簡単にすべての種類が揃います。

調理のコツは、炊いたご飯をもとに作るのではなく、生米の状態から、土鍋などの鍋を使って炊くことです。

ひと手間かけて米から炊くと、ふっくらとした美味しい七草粥が作れますよ。

白米の量を選択

このレシピは、白米の量が「1合」と「2合」の場合に対応しています。

白米の量を選択すると分量が切り替わりますので、ぜひ活用してください。

なお、作り方は、いずれの場合もまったく同じです。

材料

| 春の七草 | 1パック |

| 白米 | 2合 |

| 水 | 1,400ml |

| 塩 | 小さじ1と1/3 |

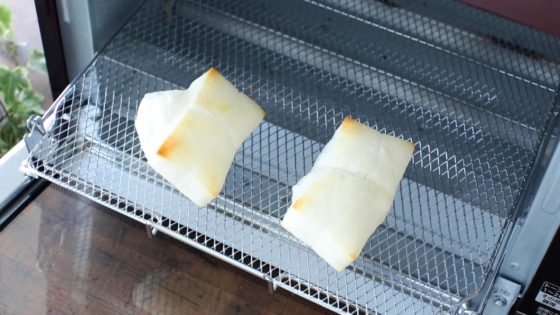

| 焼いた餅※ | 好みで適量 |

- 七草粥にお餅を入れる地域もあります。

なお、メインの具材である七草は、スーパーなどで売られている「七草粥セット」を使います。

作り方

- ① 白米を洗い、ザルに上げて水気を切ります。

お粥を少し多めにする

このレシピは、七草に対してお米をやや多めに使います。

七草粥は、食べ慣れない方にとってはややクセがありますが、お米を少し多めに使ったうえでお粥を上手に炊くと、とても美味しく仕上ります。

参考:米の研ぎ方(洗い方)

- ② 白米・水・塩を鍋(土鍋でも普通の鍋でもOK)に入れ、火にかけて、沸騰したら一度ヘラでよく混ぜます。

- ③ フタを少しずらしてかぶせ、ごく弱火で30〜40分炊きます。

沸騰したら一度混ぜる

今回のように鍋で米を炊く場合は、沸騰したタイミングで、ヘラを使って米全体を鍋底からすくい上げ、しっかりと混ぜます。

鍋の底に米がくっつきやすく、そのままにしておくと焦げやすいためです。

- ④ 七草の「白い根の部分」と「緑色の葉の部分」を切り離し、きれいに洗います。

- ⑤ 「白い根の部分」を切ります。

すずしろ(大根)は薄切りにして、すずな(カブ)は、食べやすく縦に2〜4等分したうえで薄切りにします。 - ⑥ 根のほそい部分を細かく切ります。

根っこも使う

すずしろ(大根)とすずな(カブ)には「白い根の部分」が付いており、この部分も一緒に使います。

また、ほかの七種の根も、細かく刻めば食べられます。

特に、せりは根っこにも良い風味があり、鍋などの料理によく使われます。

ただ、硬そうな場合は、取り除いて使ってください。

大根とカブ以外の根っこは、ムリして使う必要はありません。

- ⑦ 小鍋に湯(分量外)を沸かして塩(水500mlに対して小さじ1/2:分量外)を加え、「白い根の部分」を、2〜3分を目安に火が通るまで茹でます。

- ⑧ ザルに上げます。

- ⑨ 「緑色の葉の部分」を同じ湯で20秒ほどさっと茹でて、水にさらします。

- ⑩ 「緑色の葉の部分」の水気を絞り、1センチ幅に刻みます。

- ⑪ お粥が炊き上がったら、七草と焼いた餅(好みで適量)を加えます。

- ⑫ 軽く混ぜて、ひと煮立ちさせたら完成です。

鍋でお米から炊くと、お米の味がはっきりと感じられる、ふっくらとした七草粥が作れます。

塩気は控えめなので、お好みで、梅干しやじゃこや昆布の佃煮などをトッピングしても合いますよ。

ちなみに、七草粥は、正月七日の朝に食べるのが一般的です。

ただ、朝は忙しいことが多いですし、お粥は胃腸に優しいですから、夜に食べてもいいと思います。

屋外で採取するのも楽しい

ところで、七草は、買ったものを使うのではなく、屋外で採取してきてももちろんOKです。

「すずな(カブ)」と「すずしろ(大根)」と「せり」はお店で買うとしても、他の七草、「なずな」・「ごぎょう(母子草)」・「はこべら(はこべ)」・「ほとけのざ」は、田んぼのあぜ道などによく生えている野草です。

- 七草粥がもし残ったら、タッパーなどに入れて密閉すれば、冷蔵保存することもできます。

日持ちは2〜3日程度と考えてください。

普通のご飯の場合は、水分が失われて味が落ちやすいので冷蔵保存はNGですが、七草粥(お粥)だったら、少し日にちが経っても比較的美味しく食べられます。

参考:ご飯の保存方法

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。