絹さや(さやえんどう)の下処理・下ごしらえの方法を解説します。

筋とりの方法と茹で方についてです。

絹さやにはかたい筋があるので、あらかじめ取り除いてから使います。

筋取りしないで使うと、かたい食感が残って料理の味が損なわれてしまうので、必ず取ってから調理するのがおすすめです。

絹さやの茹で時間は1分ほど。

少ない湯で、色よくシャキシャキとした食感に茹で上げます。

材料

| 絹さや | 20枚くらいまで ※ |

| 水 | 500ml |

| 塩 | 小さじ1/2 |

- 絹さやの量を増やす場合は、それに応じて水と塩の量も増やす。

筋の取り方・茹で方

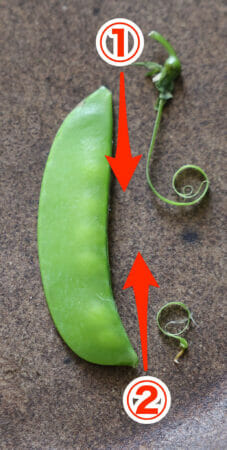

絹さやの筋は、両側にあります。

ただ、しっかりとした筋があるのは「まっすぐな側面」の方だけなので、取り除くのは片側だけでOKです。

なお、絹さやは、筋を取る前に、あらかじめきれいに洗っておきます。

- ① 絹さやのヘタを、「まっすぐな側面」の方に向かって折ります。

ヘタに繋がった筋をそっと引いて、剥くようにして取り除きます。

筋が全部取れたらお終い

工程①で、筋が絹さやの下の端まできれいに取れたら、筋取りはここでお終いです。

筋が途中で切れてしまったら、次の工程②に進みます。

- ② 絹さやの上下を逆にします。

「まっすぐな側面」の先端に付いているひげの根元を爪を使って少しつまみ、残った筋をそっと引いて、剥くように取り除いたらお終いです。

筋が取れない場合

工程②は、筋が取れないこともよくあります。

そうした場合は、その部分には料理の食感を損なうほどのしっかりとした硬い筋がないと考えてください。

絹さやの筋には個体差があり、特に若いうちに収穫した小ぶりの絹さやには、かたい筋がほとんどないこともあります。

- ③ 鍋(もしくはフライパン)に水(500ml)を入れて沸かし、塩(小さじ1/2)を加えます。

- ④ 湯が十分に沸騰したら、絹さやを一気に加え、菜箸などでたまに返しながら1分ほど茹でます。

返しながら塩茹で

塩を加えて絹さやを茹でると、甘みが引き立つうえに、鮮やかな緑色に仕上がります。

絹さやは、平たい形をしているうえに湯に浮くので、両面に万遍なく火が通るように、たまに返しながら茹でてください。

水と塩の量について

水の量が500mlになっていますが、絹さや20枚くらいまでなら、この水の量で茹でることができます。

絹さやを一度に大量に茹でたい場合は、絹さやの量に応じて、水と塩の量も増やしてください。

なお、塩の量は、水1リットルにつき小さじ1が目安です。

- ⑤ 茹で上がったら、網杓子などですくって鍋から取り出して、たっぷりの冷水(もしくは氷水)にすぐにひたします。

冷水にさらす

茹でた絹さやを冷水に浸けると、すぐに冷ますことができるので、余熱で火が入って柔らかくなったり色が悪くなったりするのを防ぐことができます。

茹でた絹さやをそのままザルに上げて「おか上げ」する方法もありますが、今回のように冷水に浸ける方が断然おすすめです。

絹さやは料理の彩りとして使われることが多いので、色鮮やかに仕上げた方が使い勝手が良くなります。

そのうえ、シャキシャキ感をほど良く残すことができるので、美味しさもアップします。

- ⑥ 絹さやの熱が十分に取れたら、ザルに上げます。

- ⑦ ザルに広げて水気を切ったら、茹で絹さやの完成です。

茹でた絹さやの使い道・保存方法

茹でた絹さやは、サラダや和え物などにすぐに使えますし、煮物や汁物などの料理の彩りにもとても便利です。

他にも、味噌汁やスープ、炒め物や煮込みなどの具材としても使えます。

すでに茹でてあるので、温める程度に加熱するだけですぐに食べられます。

冷蔵までで食べ切るのがおすすめですが、長期保存したい場合は、1ヶ月ほど冷凍保存することも一応できます。

絹さやの冷凍については、別記事「絹さやの冷凍・保存」で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。

絹さやの形は、左右対称ではありません。

一方の側面は比較的まっすぐな形をしていて、もう一方の側面は、ゆるやかにカーブしています。

そして、まっすぐな側面の方に、中の豆が寄っています。

まっすぐな側面の筋は比較的しっかりとしており、なかでも、ヘタと繋がった部分の筋は、太くて硬いです。

ですから、この部分の筋をきっちりと取り除くことが大切です。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。