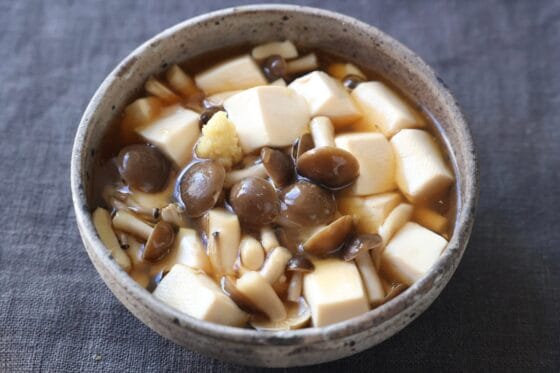

湯豆腐のレシピ・作り方をご紹介します。

湯豆腐は、豆腐の味を最高に楽しめる、奥深いお料理です。

豆腐を適度に加熱することで、優しい甘みが引き立ちます。

また、昆布だしをきかせることで、豆腐自体の旨味もしっかりと感じられるようになり、豆腐の美味しさを再発見することができます。

湯豆腐の具材は豆腐だけ、鍋つゆは昆布だしだけにするのがおすすめです。

たれは、だし醤油とねぎがとてもよく合います。

そして、最大のコツは、豆腐を加熱しすぎないことです。

つゆは決して沸騰させずに、静かに火を入れて、豆腐が鍋肌から少し浮いたら、すぐにすくっていただきます。

材料

| 豆腐 ※ | 1丁 |

| 昆布 | 10g(10センチ角) |

| 水 | 600ml |

| かつお節 | 1パック |

| みりん | 大さじ1 |

| 酒 | 大さじ1 |

| 醤油 | 50ml |

| 水 | 大さじ1 |

| 小ねぎ | 4〜5本 |

| 一味唐辛子 | 好みで少々 |

| 柚子やすだち | 好みで少々 |

| ご飯 | 200g |

| 卵 | 1個 |

- 木綿豆腐でも絹豆腐でも良い。

レシピ・作り方

- たれを作る

- たれを濾す

- ① みりん(大さじ1)・酒(大さじ1)・醤油(50ml)・水(大さじ1)を小鍋に入れ、軽く沸騰させてアルコール分を飛ばします。

- ② かつお節(1パック:2.5g程度)を加えて火を止めて、使うまでそのまま置きます。

- ③ 使う直前になったら、茶こしなどで濾して、かつお節を取り除きます。

湯豆腐に付けると、豆腐のやさしい甘みが引き立ちます。

- 昆布を水に浸す

- 加熱する

- ④ 土鍋に昆布(10g:10センチ角程度)と水(600ml)を入れ、30分ほど置きます。

- ⑤ 土鍋を弱火にかけ、じわじわと加熱して、沸騰する少し手前まで昆布の旨味を引き出します。

少し足りなそうな場合は、600ml程度を目安に、水を若干増やしてください。

- 豆腐を切る

- 豆腐を入れる

- ⑥ 豆腐(1丁)を6等分くらいの大きさに切ります。

- ⑦ だしが沸騰する少し手前で豆腐をそっと入れます。

- 豆腐を温める

- たれと薬味を添える

- ⑧ 豆腐が温まると、鍋肌から離れて少し浮き上がってきますので、そうしたら食べ頃です。

- ⑨ すぐに、たれと薬味を添えていただきます。

まずは、豆腐に少量のたれをつけて、小口切りにした小葱をすこし添えて食べてみてください。

たれは甘さ控えめで、豆腐のやさしい甘みが引き立つ味付けにしています。

たれとねぎだけでも、きっとご満足いただけると思います。

また、お好みで、一味唐辛子を少しかけたり、ゆずやすだちを絞ったりして味変を楽しむのもいいです。

湯豆腐は、豆腐の味を味わうのにぴったりなお料理です。

昆布だしの深みのある旨味とともに、とても美味しくいただけます。

レシピについての補足説明

食べ頃を逃さない

湯豆腐は、調理がとても簡単なお料理ですけど、お豆腐をいただくタイミングは、少しデリケートです。

お豆腐をつゆに入れて、ゆらっと動いて少し浮き上がったあたりが食べるタイミングです。

そこからさらに5分10分温めると、豆腐全体が熱々になって、豆腐の繊細な味や食感が舌で感じられなくなってしまいます。

そのうえ、過度に加熱すると、豆腐の内部に気泡が生じて細かい空洞ができ、味が落ちてしまうこともあります。

湯豆腐は、中心部分までほんのり温まったくらいの状態で食べるのがベストです。

豆腐を追加する場合

豆腐をもっと食べたいという場合は、後から追加することもできます。

その場合は、時間が経つと昆布のぬめりが出やすいので、昆布を引き上げてから豆腐を加え、温めてください。

大きい鍋を使う場合

もし大きい土鍋を使って湯豆腐を作る場合は、昆布だしの量がやや多めに必要になります。

そのような場合は、昆布だしが薄くならないように、水と一緒に昆布の量も増やしてみてください。

分量は、水600mlにつき昆布10gが目安です。

昆布を一晩浸けるのも良い

昆布を水に浸す時間は30分でも問題ありませんが、時間に余裕がある場合は、昆布を水に浸してからラップをして、冷蔵庫に一晩ほど置くと、より濃いだしが出るのでおすすめです。

豆腐の種類

豆腐は、木綿豆腐でも絹豆腐でもお好みで選んでみてください。

ちなみに、湯豆腐に使われるお豆腐は、関東では木綿豆腐、関西では絹ごし豆腐を使うことが多いようです。

わが家では、木綿豆腐が人気です。

だしは決して沸騰させない

だしをグラグラと沸騰させると、昆布のぬめりが出てしまいますし、豆腐を入れた時に豆腐の表面ばかりが熱くなってかたくなり、中心部分が十分に温まりにくくなってしまいます。

そのため、少しぬるめの湯に豆腐を加える方が美味しく仕上がります。

湯豆腐のしめ

湯豆腐のしめは、シンプルな雑炊にするのがおすすめです。

- 卵を溶く

- 雑炊にする

- ⑩ 残ったつゆ(半量)を煮立て、ご飯(200g)を加えてさっと煮て、溶き卵(1個分)を回しかけます。

卵がふんわりと固まったら小ねぎを散らし、器に取って、湯豆腐の残ったたれを少しかけていただきます。

昆布のだしがおつゆにしっかりと染み出しているので、これだけで満足度の高い味に仕上がります。

湯豆腐としめの雑炊。

この2つで十分にお腹が膨れるので、後は、簡単なおひたしでもあれば、立派な献立になりますよ。

南禅寺の湯豆腐の作り方

最後に、湯豆腐発祥の地、京都・南禅寺周辺の湯豆腐について、お伝えします。

南禅寺は、700年以上の歴史を誇る、とても格式の高い禅宗のお寺です。

このお寺では以前から精進料理として豆腐が食べられていたそうで、それが湯豆腐の原型となったと言われています。

現在の南禅寺周辺には、昔ながらの湯豆腐を提供するお店が軒を連ねており、そうしたお店では、南禅寺御用達の「服部食品」の豆腐が使われていることが多いです。

その「南禅寺豆腐」は、見た目はごく一般的な四角い形をしていますが、絹豆腐と木綿豆腐のちょうど中間ぐらいの食感が特徴。

通販でも購入できるので、一度本場の味を試してみるのもいいと思います。

順正の湯豆腐

さて、そんな南禅寺の湯豆腐ですが、今回私が訪れたのは、「順正」というお店です。

南禅寺のほど近くにある有名店で、上の写真は同店の一番人気メニューの湯豆腐です。

おつゆには利尻昆布で取った出汁を使っていて、具材は服部食品の南禅寺豆腐のみ。

今回ご紹介したレシピと同様にかなりシンプルな構成になっており、余計な具材がない分、豆腐の味をしっかりと味わえます。

つけダレは、かつおだしの風味と唐辛子のピリッとした辛さを生かした醤油ベースの味付けになっていて、そこにねぎが添えてあります。

そして、なにより特徴的なのは、鍋の中央に炭が配置されていること。

炭火でじんわりと温めることで、過度な加熱を防ぎ、豆腐の美味しさをキープしています。

もちろん、お店の味をそのまま真似る必要はありませんが、有名店で実際に食べてみると色々と勉強になります。

特に、次の3点は、家庭での湯豆腐作りに活かせると思います。

- 具材を豆腐だけにする方が、豆腐自体の味を楽しめる。

- おつゆは昆布だしだけでOK。

- 豆腐を加熱しすぎないように気を配る。

ぜひ参考にしてください。

ところで当サイトでは、京都の郷土料理について、別記事で詳しく解説しています。

次の記事もあわせて参考にしてください。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。