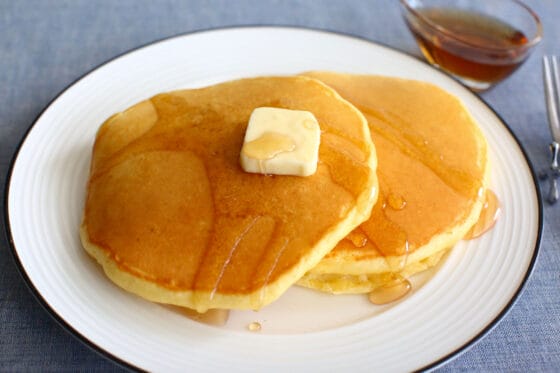

みたらし団子を自宅で簡単に作れるレシピをご紹介します。

上新粉と白玉粉をほど良いバランスで混ぜ合わせ、ふんわり柔らかく食べやすい食感に仕上げました。

特製のたれは、醤油と砂糖で仕上げた甘辛い味付けで、ほどよいとろみが団子にしっかり絡み、一口ごとに深みのある美味しさを楽しめます。

手作りならではの温かみを感じるみたらし団子、ぜひこのレシピでお試しください。

また、記事の後半では発祥地として知られる京都・下鴨神社名物の元祖みたらし団子についても詳しくお届けします。

材料

| 上新粉 | 75g |

| 白玉粉 | 75g |

| 砂糖 | 15g |

| 水 | 120ml |

| 醤油 | 大さじ1と1/3 |

| みりん | 大さじ1 |

| 砂糖 | 50g |

| 水 | 50ml + 大さじ2 |

| 片栗粉 | 小さじ2と1/2 |

作り方

- ① 上新粉(75g)と白玉粉(75g)と砂糖(15g)をボールに入れて、水(120ml)の8割くらいの量を加えます。

- ② ヘラを使って全体をざっくりと混ぜます。

- ③ 残りの水を少しずつ加えて様子を見ながら、なめらかになるまで手でこねて、生地をまとめます。

- ④ 団子の生地ができたら、4等分し、それぞれをさらに4等分して、合計16個に分けます。

そして、1個ずつ手で丸め、ラップの上にのせます。

水が足りない時は少し足す

水をすべて加えてもまとまらない場合は、少し足してみてください。

ただ、あまり水を多く加えすぎるのはNGです。

生地がだれて丸い形に整えにくくなってしまいます。

白玉粉のツブツブがなくなってなめらかになり、1つにまとまればOKです。

ラップにのせるとくっつかない

丸めた団子は、そのまま皿などにのせると、くっついて剥がしにくくなります。

でも、ラップ(又はクッキングシート)を敷いてその上にのせると、簡単に剥がせます。

- ⑤ 鍋にたっぷりの湯を沸かし、丸めた団子をそっと入れ、弱めの中火で茹でます。

茹で時間は、お団子が湯に浮いてきてから計り始めて、2〜3分が目安です。

- ⑥ 網杓子ですくって取り出して、冷水に浸して冷まします。

- ⑦ ザルに上げて水気を切ります。

- ⑧ 醤油(大さじ1と1/3)・みりん(大さじ1)・砂糖(50g)・水(50ml)を小鍋に入れて火にかけ、沸騰してきたら、ヘラで混ぜて砂糖を溶かします。

- ⑨ 片栗粉(小さじ2と1/2)と水(大さじ2)をよく溶いてから加えます。

- ⑩ すぐにヘラでよく混ぜて、とろみを付けます。

- ⑪ お団子を4個ずつ竹串に刺します。

串に刺さないのもアリ

お団子を串に刺すと、仕上がりがみたらし団子らしくなります。

でも、自宅で食べるだけだから見栄えは二の次でいいという場合は、串を使わずに、そのままたれをかけて食べてもいいです。

串に刺したお団子は、焼かずに食べることができます。

でも、お好みで焼き網やフライパンで少し焦げ目を付けると、香ばしさが加わって、また違った美味しさを楽しめます。

- ⑫ 【焼き網で焼く場合】焼き網自体をあらかじめ強火にかけて、十分に温めます。

団子の串の部分を手で持って、しばらく網の上にかざして団子の表面を少し乾燥させてから、網の上にのせます。

さっと焼き目を付けたら、ひっくり返して、裏面にも軽く焼き目を付けます。 - ⑬ 【フライパンで焼く場合】フライパンを中火にかけて、十分に温めます。

団子をのせて、2〜3分くらいの焼き時間を目安にして、両面に焼き目を付けます。

網にくっつきにくい団子の焼き方、フライパンで団子を焼くメリット

- ⑭ お団子に、たれをかけたら完成です。

お団子を食感良く仕上げたい場合は、今回のように、上新粉と白玉粉を半々で使うのがおすすめです。

上新粉だけで作ると食感がかたすぎますし、白玉粉だけで作るとフニャッとした食感になってしまいます。

それぞれを同量づつ加えることで、ほどよい弾力があるお団子に仕上がります。

みたらし団子の王道レシピです。

醤油ベースの甘辛いたれもよく絡み、とても美味しくいただけますよ。

みたらし団子の保存方法

なお、残った団子は、たれをかけずにラップに包んで冷蔵庫に入れれば、5日くらいは日持ちします。

食べる時には、レンジで軽く温めると、もとの柔らかい食感に戻ります。

みたらし団子発祥の地、京都下鴨神社

続いて、みたらし団子の起源について解説します。

みたらし団子発祥の地は、京都の下鴨神社にあります。

下鴨神社は、京都最古の神社であり、世界遺産にも登録されている格式高い神社です。

樹齢数百年の木々が生い茂る広い森に囲まれていて、森の面積は東京ドーム3個分にも及びます。

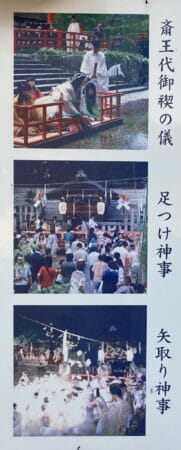

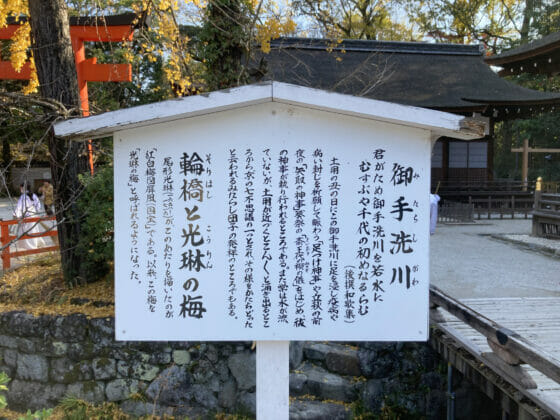

こちらは、社殿の脇にある、御手洗池と呼ばれる浅くて小さな池です。

「みたらし(御手洗)団子」という名前の由来は、この池にあります。

この池は川に繋がっており、その川の水は常に流れているわけではありませんが、土用が近づくとこんこんと水が湧き出てくるのだとか。

その現象は、京の七不思議の一つに数えられているそうで、水が湧き出る際の「泡」を形どったのが、みたらし団子のはじまりと言われています。

この言い伝えは、現地の案内板にも記載されています。

池の上に建つお社は、井上社(別名:御手洗社)と呼ばれており、人々の罪穢れを祓い、心身を清浄にしてくれる神様として知られています。

また、7月の土用の丑の日に行われる「みたらし祭」の際には、御手洗池に足を浸し、無病息災を祈願する場所でもあります。

みたらし団子というのは、もともとは、これらのお祭りの際に神様にお供えする供物として受け継がれてきたものだそうです。

以前は、タレもかかっていないシンプルなお団子だったようですが、それが大正の時代に商品化され、現在のような形になりました。

そして、みたらし団子を現在のような形に改良したのは、下鴨神社のすぐ近くにあるお団子屋さん、「加茂みたらし茶屋 本家 亀屋粟義」だと言われています。

上の写真は同店のみたらし団子ですが、黒糖を使ったタレがたっぷりとかかっているのが特徴的です。

みたらし団子発祥のお店ということもあり、観光客からの人気は高いです。

お団子の刺し方の意味

なお、串の先頭にお団子が1つ刺さっており、そこから少し離れて、お団子が4つ連なっていますが、これは、京都のみたらし団子の伝統的なスタイルです。

この刺し方の由来には、2つの説があります。

1つは、後醍醐天皇が御手洗池で水をすくおうとした際に、1つ大きな泡が出て、続いて4つの泡が出てきたため、これを模しているという説。

もう1つは、先頭のお団子が人間の頭、残りが四肢を表していて、みたらし団子全体が人間の身体を模しているという説です。

お団子を5つ刺すにはそれなりの長さの串が必要なので、みたらし団子を手作りする場合は少し真似しづらいですけど、雑学として、こうした歴史や背景を知っておくのもいいですよ。

ちなみに、京都を発祥としたみたらし団子は、周辺の山間部でも、昔からよく食べられています。

京都のは味付けが甘めですけど、飛騨高山のみたらし団子は、醤油のしょっぱさの方が際立っていて、甘さはかなり控えめ。

タレはさらっとしています。

地域によって、みたらし団子の味付けもさまざまです。

作り方についての補足情報

最後に、作り方に関してお伝えしきれなかったことを追記します。

団子の生地を水でこねる理由

このみたらし団子は、上新粉と白玉粉を同量ずつブレンドして使うレシピになっています。

ごく一般的には、上新粉をこねる際には、熱湯を使います。

でんぷんの一部を糊化させてねばりを出して、まとめやすくするためです。

一方、白玉粉は粘りがでやすいため、お湯を使わずに水でこねることが多いです。

このみたらし団子は、白玉粉を半量使っているため、水でこねても、十分に粘りが出ます。

ちなみに、水の代わりに熱湯やぬるま湯でこねたとしても、仕上がりの違いはほとんどありません。

網にくっつきにくい団子の焼き方

みたらし団子を焼き網で焼く際には、団子をいったん網にのせたら、焦げ目が付くまでは動かさない方がいいです。

焦げ目が付くまで焼けてくると、たとえ網にくっついていたとしても、剥がれやすくなります。

なお、網にくっつきにくくするために油を塗るというアイデアもありますが、私は、あまり効果がないと思っています。

焼きやすくするためには、まず、網をしっかり温めておくこと、そして、お団子の表面を軽く乾燥させることが大切です。

フライパンで団子を焼くメリット

みたらし団子を焼く際には、焼き網を使うと、短時間で美味しそうな焼き目が付きます。

でも、焼き網なんて持っていないという場合や、焼き網で焼くのは面倒という場合は、フライパンを使った焼き方を試してみてください。

フライパンを使うと、焼き時間が少し長めにかかりますが、お団子がくっつく心配はまったくありません。

フライパンで焼くと焦げ目がやや小さめになりますけど、香ばしさが少し加わるだけでも、みたらし団子の風味がとても良くなります。

以上、みたらし団子のおすすめの作り方とみたらし団子の発祥についてお伝えしました。

みたらし団子は、甘くて濃厚なタレが食欲をそそる、おやつにぴったりの一品です。

意外なほど簡単に作れるので、ぜひ手作りしてみてください。

ところで当サイトでは、京都の郷土料理について、別記事で詳しく解説しています。

次の記事もあわせて参考にしてください。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。