なすの角切りの切り方を解説します。

1センチの角切りは「さいの目切り」とも呼ばれており、さいの目切りにしたなすは、料理に幅広く活用されるほか、お盆のお供え物「水の子」にも使われます。

また、5ミリの角切りは、別名「あられ切り」と呼ばれます。

こちらは、山形の郷土料理「だし」などによく使われます。

この記事では、こうした基本の角切りのほかに、なすを少し大きめの1.5〜2センチ角に切る簡単な方法も合わせてご紹介します。

基本の角切り(さいの目切り)

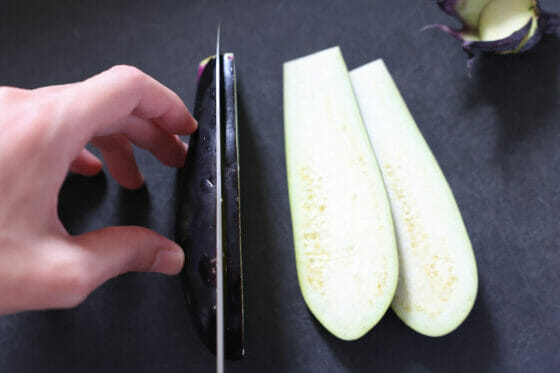

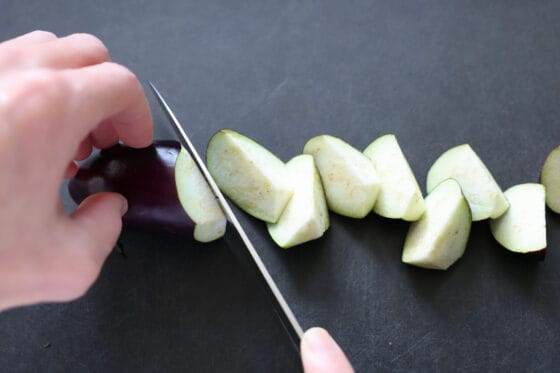

- ① なすのヘタを切り落とし、ガクも一緒に取り除きます。

- ② 縦向きに置き、端から1センチ(あられ切りにする場合は5ミリ)幅に切ります。

さいの目切りは1センチに切る

さいの目切り(1センチ角)にする場合は1センチ幅に、あられ切り(5ミリ角)にする場合は5ミリ幅に切ってください。

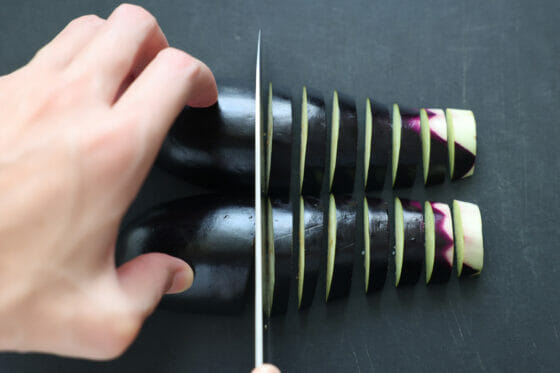

- ③ なすの断面を下にして、縦向きにして置きます。

端から1センチ(あられ切りにする場合は5ミリ)幅に切ります。 - ④ 90度回転させて横向きにして置き、端から1センチ(あられ切りにする場合は5ミリ)幅に切ります。

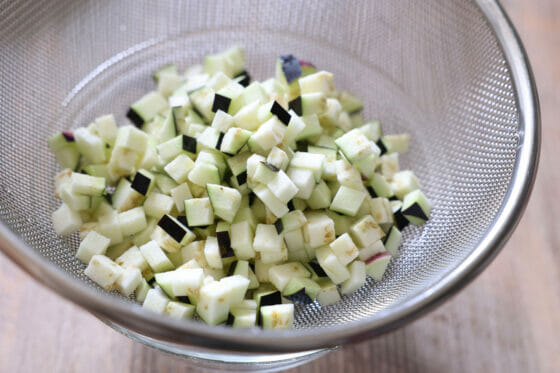

- ⑤ 切ったなすは、すぐに水(もしくは塩水)に5分ほどさらすと、茶色く変色するのを防ぐことができます。

水にさらした場合は、ザルに上げて水気を切ってから使います。

大きめの角切り

なすを大きめの角切りにする場合は、先に、輪切りにすると良いです。

1.5センチの角切り

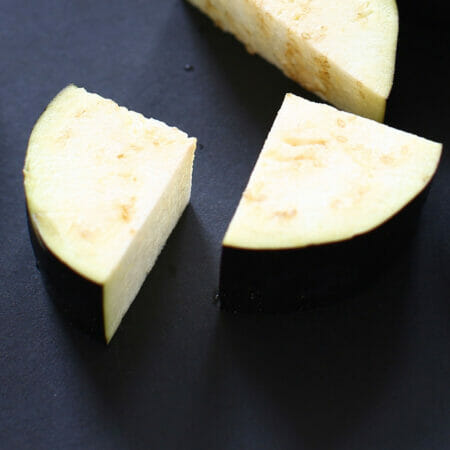

- 1.5cmの輪切り

- 4等分

- ① なすのヘタとガクを取り除き、1.5センチ幅の輪切りにします。

- ② 断面を下にして置き、4等分くらいに切ります。

2センチの角切り

- 2cmの輪切り

- 2〜3等分

- ① なすのヘタとガクを取り除き、2センチ幅の輪切りにします。

- ② 断面を下にして置き、2〜3等分くらいに切ります。

いずれにしても、なすが完全にキューブ状に切れるわけではなく、いちょう切りや半月切りのように切れます。

大きめの角切りにする場合は、冒頭でご紹介した切り方で切るよりも、こちらの方が、ねらった大きさに簡単に切り分けやすいです。

切り方の補足説明

なすの角切り(さいの目切り)のレシピ

だしは、山形発祥のとても素晴らしい郷土料理。

なすの他にきゅうりやみょうがや大葉も一緒に刻み、お醤油をかけるだけで、ご飯によく合うおかずの完成です。

リンク先の作り方もぜひ参考にしてください。

大きめのなすの角切りのレシピ

こちらは、熊本県天草地方の郷土料理で、豚肉を使っていないのに豚和えという面白いネーミングです。

豚の代わりに使っているのはたこ。

たことなすを使った、甘辛い味噌炒めです。

リンク先もぜひ参考にしてください。

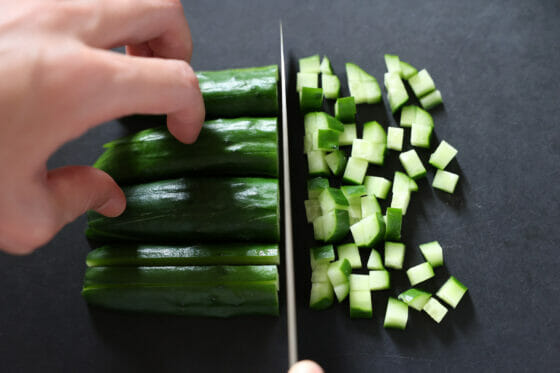

きゅうりの角切り(さいの目切り)の切り方

お盆のお供え物である「水の子」を作る場合は、なすの他に、さいの目切りにしたきゅうりや米を使います。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。