熊本を代表する人気の郷土菓子、「いきなり団子」のレシピをご紹介します。

さつまいもとあんこを具材にした、シンプルでありながら味わい深いお団子です。

薄力粉に白玉粉を混ぜて生地を作るのがポイントで、柔らかくて食べやすい食感に仕上がります。

また、ほどよい甘みになっていて、あんことさつまいもの風味が良い具合に混ざり合い、飽きのこない味を楽しめます。

材料

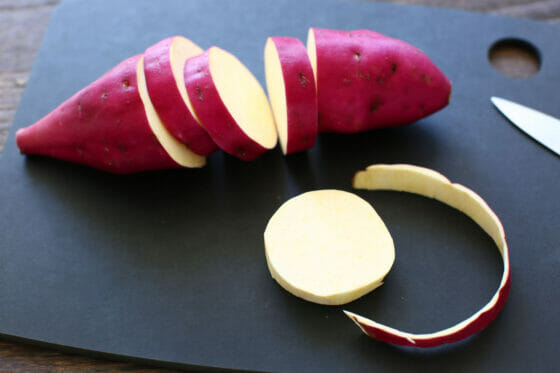

| さつまいも | 1センチ幅の輪切り4枚 ※1 |

| あんこ ※2 | 60g |

| 薄力粉 | 小さじ1 |

| 薄力粉 | 30g |

| 白玉粉 | 30g |

| 塩 | 小さじ1/6 |

| 水 | 50〜60ml |

- 皮をむいて直径5センチ程度の大きさ。

- 水っぽくないあんこがおすすめ。

レシピ・作り方

- ボールに入れる

- 混ぜる

- ① 薄力粉(30g)・白玉粉(30g)・塩(小さじ1/6)をボールに入れ、水(50〜60ml)を少しずつ加えながら手で混ぜます。

- 生地をまとめる

- 30分置く

- ② 生地が1つにまとまって、白玉粉の粒々が残っておらず、なおかつ、耳たぶくらいの柔らかさになったら、生地の完成です。

- ③ 時間がある場合は、生地が入ったボールにラップをして30分ほど置きます。

- 輪切りにする

- 水にさらす

- ④ さつまいも(1センチ幅輪切り4枚)の皮をむき、たっぷりの水に5分ほどさらします。

- 薄力粉をまぶす

- あんこを乗せる

- ⑤ キッチンペーパーでさつまいもの水気を拭き取り、全体に薄力粉(小さじ1)をまぶします。

- ⑥ それぞれのさつまいもに、あんこ(合計60g)を15gずつのせ、平たくのばします。

- 生地を4等分する

- フチをのばす

- ⑦ 生地を4等分して、両手で押し付けて平たい円形にし、指でフチをのばします。

- 薩摩芋をのせる

- 生地で包む

- ⑧ あんこを乗せたさつまいもを、あんこの側を下にして生地に置き、生地で包みます。

- 形を整える

- シートに乗せる

- ⑨ 形を整え、7センチ角くらいの大きさに切ったクッキングシートの上に1個ずつのせます。

- 蒸し器に入れる

- 蒸す

- ⑩ 蒸気が上がった蒸し器に入れ、強火〜強めの中火くらいの火加減にして、蒸し器から常に蒸気が上がった状態をキープしながら蒸します。

竹串がすっと通るようになるまで、18〜20分蒸したら完成です。

- 蒸し上がり

- いきなり団子

蒸し上がりは、あんこの色が薄っすらと透けて見えます。

本場のいきなり団子は、これくらい生地が薄いのが特徴です。

あんこの存在はやはり偉大で、しっかりとした甘みが加わることで、お団子の味がピシッと引き締まります。

さつまいもの控えめな甘みと合わさって、それぞれの味が引き立ちます。

レシピの補足説明

かたくなった場合の食べ方

いきなり団子は、蒸したてをいただくのが一番美味しい食べ方ですが、すぐに食べない場合は、温かいうちにラップをしておくと半日〜1日くらいは柔らかい食感をキープできます。

1日以上置く場合は、冷蔵保存をしてください。

日持ちは4〜5日ほど。

食べる際には、全体を軽く水で濡らしてラップで包み、レンジで温めると、柔らかい食感が蘇ります。

団子の粉で作った生地との違い

いきなり団子は、白玉粉の代わりに団子の粉を混ぜて作ることもできます。

ただ、うるち米ともち米を両方使った「団子の粉」よりも、もち米だけを使った「白玉粉」の方が、より柔らかくて食べやすい食感に仕上がります。

あんこの簡単な量り方

あんこは、15gずつさつまいもに乗せます。

その際には、「さつまいもを量りに1個ずつのせて、その都度重さをゼロにセットした後に、あんこを15gのせる」という工程を繰り返すとラクチンです。

さつまいもに粉をまぶす理由

さつまいもをそのまま生地で包んで蒸すと、さつまいもから水分が出て生地の内部が水っぽくなってしまいます。

そのため、あらかじめキッチンペーパーで水気を拭き取ったうえで、薄力粉をまぶして使います。

なお、熊本県の昔ながらの「いきなり団子」は、輪切りにしたさつまいもを数時間〜半日ほど干して表面を乾燥させてから使うことで、生地の中が水っぽくならないように工夫していたようです。

いきなり団子の名前の由来

「いきなり団子」という名前は、「余分な時間をかけずにいきなり作れる」ことに由来すると言われています。

いきなり団子の歴史

いきなり団子の作り方は、時代の流れとともに変化しています。

もともとは、さつまいもを輪切りにして小麦粉と塩と水で作った生地で包むだけの、とても素朴なお料理でした。

主原料であるさつまいもと小麦粉は、米が高価だった時代に、その代用品として食されていた経緯があります。

ですから、「いきなり団子」も、主食の代わりや、農繁期の手軽な軽食として食べられていました。

しかし、現在では、さつまいもの他にあんこも加わり、また、生地についても、小麦粉をベースにしつつ米粉も混ぜることで、冷めてもかたくなりにくくするのが主流となっています。

ところで当サイトでは、熊本の郷土料理や熊本の観光スポットについて、別記事で詳しく解説しています。

次の記事もあわせて参考にしてください。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。