ナン(Naan)の作り方を、本場インドで撮影した動画を交えて解説します。

ナンは、小麦粉を発酵させて作るパンの一種で、インド料理の人気メニューの一つです。

インドでは、タンドールという土釜を使って、超高温で加熱して作ります。

日本の家庭で手作りするときは、オーブンを活用するのがおすすめです。

火力はタンドール窯には及びませんが、オーブンでも十分美味しく仕上がります。

この記事では、「ナンを簡単においしく作る方法」を前半でご紹介し、「本場インドの本格ナンの作り方」を後半でご紹介します。

材料

| 強力粉 | 250g |

| サラダ油 | 大さじ1 |

| ヨーグルト | 30g |

| 牛乳 | 150ml程度 |

| 塩 | 小さじ1 |

| 砂糖 | 大さじ1 |

| 重曹※ | 小さじ1/4 |

| ベーキングパウダー※ | 大さじ1/2 |

- 重曹のみ(小さじ1/2)、もしくは、ベーキングパウダーのみ(大さじ1)で代用可。

- カロリー

- 1枚:297kcal

作り方

- ① 強力粉(250g)とヨーグルト(30g)・牛乳(150ml程度)・塩(小さじ1)・砂糖(大さじ1)・重曹(小さじ1/4)・ベーキングパウダー(大さじ1/2)をボールに入れ、手で5分ほどこねます。

- ② 生地がなめらかになったら、サラダ油(大さじ1)を加え、全体に馴染むまでさらにこねます。

ナンにヨーグルトを加える理由、重曹とベーキングパウダーを併用する理由

- ③ 時間がある場合は、ラップをして生地を常温にしばらく置きます。

置く時間の目安

置く時間は少なくとも2時間くらいがおすすめです。

冬場(気温20度前後の室内)でも、2〜6時間置くだけで風味が少し変わってきます。

暑くない季節だったら、常温に1日置くのもありです。

ゆったりめに時間を取ると、生地がじわじわと自然発酵して、風味が豊かになります。

発酵なしでそのまま焼いてもOK

一方で、早く食べたい場合は、生地を置かずに焼くこともできます。

このナンは、重曹とペーキングパウダーを使っているので、発酵なしでも膨らみます。

その場合は、この工程を省略して、次に進んでください。

- ④ 生地を4等分し、それぞれを手で丸めます。

- ⑤ 打ち粉(分量外:強力粉でOK)をし、それぞれを麺棒などを使って、平たい円形にのばします。

形はお好みで

形はお好みで構いません。

本場インドでは円形が定番ですが、日本のインド料理店でよく見る、丸みのある二等辺三角形に成形しても勿論OKです。

- ⑥ 天板にクッキングシートを敷き、生地を1枚のせます。

高温(できれば250度以上)に予熱したオーブンで、焦げめが付くまで5分ほど焼いたら完成です。

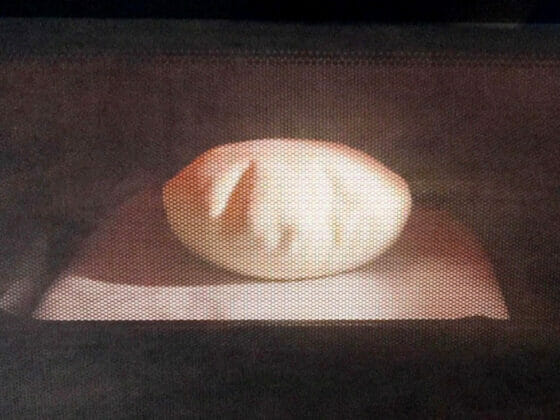

こちらが焼き上がりです。

お好みで溶かしバター(分量外)を塗ると、バターナンになります。

このナンは、出来たてが一番美味しいです。

アツアツのうちにお召し上がりください。

本場インドのナンの作り方

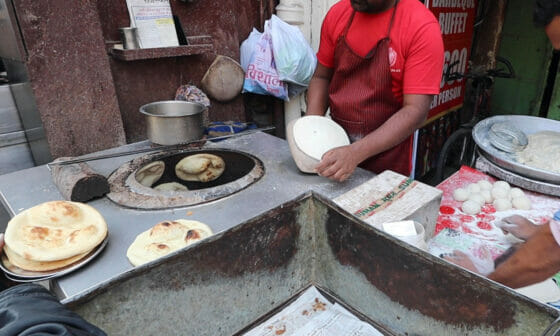

続いて、インドで実際にナンが作られている様子をご紹介します。

上の動画は、インド屈指の観光地、北インドのジャイプルで撮影したものです。

動画のバックに流れているのは、イスラム教のコーラン。

「ナーン」というのは元々はペルシャ語で、イスラム圏とも深いつながりがあります。

本場インドのナンの作り方

動画のお店では、ドラム缶のようなものをもとに作った簡易的なタンドールでナンを焼いています。

ナンの作り方は、とても簡単です。

- ① 小麦粉に水と塩を混ぜ、重曹やベーキングパウダーなどの膨張剤を加え、お好みでヨーグルトや牛乳などを入れて生地を作ります。

- ② 生地を常温に数時間置いて自然発酵させます。

- ③ 生地を寝かせたら、平たい円形に整え、土窯の内側に貼り付けて、軽く数十秒ほど焼いたら完成です。

タンドール窯はとても火力が強いため、短時間で、こんがり美味しく焼き上がります。

なかなか便利なタンドール窯ですが、こうした窯を持っている家庭はインドでも少数派です。

ですから、ナンは、家庭で手作りするのではなく、お店で買うのが一般的なようです。

インドのナンを写真で紹介

ここからは、本場インドのナンを写真でご紹介します。

こちらは、インドを代表する高級ホテル「タージマハル・ホテル」で食べたナンです。

本場インドのナンは、平たい円形で、チャパティと同じくらい薄いのが一般的です。

Taj Mahal Hotel「MASARA CRAFT」

@インド ムンバイ

続いては、インドのチェンナイで食べたバターナン。

インドのバターオイル「ギー」がたっぷりかかっており、みじん切りにしたパクチーが散らされています。

Annalakshmi Restaurant

@インド チェンナイ

こちらは、チェンナイのホテルのレストランで食べたバターナンです。

大きさはこれくらいが最もポピュラーで、直径は20センチ、薄さは5ミリくらいです。

ちなみに、右上にあるのは「ケサル・ラスマライ(Kesar Rsmalai)」というインドのカッテージチーズ「パニール」を使ったデザート。

右下にあるのは、パクチーと玉ねぎのソースを使ったタンドリーチキンです。

ANISE Restaurant

@インド チェンナイ

こちらは、ムンバイのノンベジレストランで食べた「ガーリックナン」です。

インドでガーリックナンといえば、みじん切りにしたにんにくをたっぷり使っているのが一般的です。

生地は薄くて香ばしく、にんにくの風味が絶妙に合います。

Pratap Lunch Home

@インド ムンバイ

こちらは、港町ムンバイの人気シーフードレストランで食べたナンです。

手前にある黄色っぽいのがチーズナンで、うしろがバターナンです。

チーズナンは、粉状に砕いたチーズが生地の間に挟まっていて、濃厚な味わいです。

MAHESH LUNCH HOME

@インド ムンバイ

ナンよりもチャパティの方が一般的

なお、インドはとても広い国で、場所によって文化が大きく異なります。

ナンは、もともとは、西方から北インドのパンジャーブ州やデリーなどに伝わった食べ物なので、南インドの人は未だにあまり食べません。

もちろん、扱っているお店もありますが、北インドほどポピュラーではない印象です。

インド全土で広く食べられているのは、ナンよりもチャパティです。

チャパティも小麦粉を焼いて作るパンの一種ですが、こちらは精白されていない安価な小麦粉で作れるということもあり、南北を問わず、ナンよりも幅広い層に受け入れられています。

ナンの方がクセがありませんが、興味がある方は、チャパティを試してみるのもいいと思います。

作り方についての補足情報

最後に、ナンの作り方に関してお伝えしきれなかったことを追記します。

ナンの生地を発酵させる理由

インドのナンは、生地をある程度発酵させてから、火にかけます。

発酵と言っても市販のイースト菌などを加えるのは少数派で、自然界に存在する「野生酵母」を利用するのが一般的なやり方です。

小麦粉の中や空気中など、様々な場所に存在する酵母菌の働きを借りて、生地を常温で寝かせながら、ゆるやかに発酵させていきます。

ただ、野生の酵母菌は、季節や場所によって種類も数も異なるので、上のやり方だけだとなかなか安定して生地が膨らみません。

そうしたことも影響してか、インドでは、自然発酵させつつも、重曹やベーキングパウダーといった膨張剤を加えてナンを作るのがポピュラーです。

いわば、自然発酵と膨張剤の併用スタイルです。

日本でナンを自作する時は、重曹などを加えて発酵させずに焼くこともできます。

ただ、時間がある場合は、やはり発酵させるのがおすすめです。

自然発酵による風味が加わってより美味しく仕上がります。

ヨーグルトを加える理由

インドではナンの生地にヨーグルトを加えるレシピが人気があり、今回ご紹介したレシピでも、本場と同じようにヨーグルトを使用しています。

ヨーグルトを加えると、生地が発酵しやすくなるので、焼き上がりの風味がアップします。

ヨーグルトに含まれる乳酸菌が増殖して乳酸発酵が進むと、生地のpHが酸性に傾き、酵母菌が活動しやすい環境になるためです。

また、生地を発酵させずに焼く場合も、ヨーグルトは役立ちます。

重曹がヨーグルトと反応して炭酸ガスが発生するので、その状態ですぐに焼くと生地が膨らみやすくなります。

重曹とベーキングパウダーを併用する理由

今回のレシピでは重曹とベーキングパウダーを両方とも使用していますが、どちらか一方だけを使うこともできます。

重曹だけで膨らませると、やや黄色ぽくなり、少しクセのある味に仕上がりになります。

一方で、ベーキングパウダーだけを使うと、淡白な味になります。

私としては、両方を併用することで、重曹のクセをやや残すのがおすすめです。

ところで、当サイトでは、現地インドでの経験をもとに、インド料理やインドの観光スポットについて別記事で詳しく解説しています。

次の記事もあわせてご覧ください。

このお料理についてのご感想などをお寄せください。

サイト運営の参考にさせていただきます。

頂いたコメントには、2〜3日以内にメールアドレス宛に回答いたします。(詳細)

メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

なお、頂いたコメント及びその後のメール等でのやり取りは、この欄でご紹介させていただく場合がございます。